2024/07/24_脳科学~未知のメカニズムにメス~

理研の脳科学総合研究センター(以下、脳センター)は1997年(平成9年)10月発足以来、急速に発展し、2004年(平成16年)には職員450名を数える大センターに成長し、研究活動も世界的水準に達している。2000年(平成12年)に行われた第4回理研アドバ

イザリー・カウンシル(RAC)の報告書では、国際的にみた理研の「旗艦」と評価された。「脳を知る」、「脳を守る」、「脳を創る」の3領域に、「脳を育む」という新たな領域を加え、脳科学の総合的、かつ強力な推進に使命感を持って挑む脳センターは、わが国の脳科学研究の最新技術を結集し、若手研究者の活力に充ちた、脳科学としては世界最大規模の研究拠点である。16カ国100名もの外国人研究者が参加し、発足後5年間に国際誌に1,000編を超える論文を発表するまで実力を高めている。未知なる脳のメカニズムを解き明かし、数々の輝かしい成果を挙げている精鋭集団が目指す目標は、究極的には心の本質に迫り、未来社会の発展を支えることである。

脳センターは、国際フロンティア研究システム(FRS)から生まれ、理研の任期制研究者からなる“センター”体制の原型となった。その特色は、わが国の基礎科学分野において達成目標を明示し、研究者を結集して行う研究プログラムのモデルとなったところにある。それは、わが国の基礎研究重視の政策と、1990年代における世界的な科学技術強化の趨勢を背景に初めて実現したものである。

第1節 科学の融合分野「脳科学研究」に世界がシフト

東西冷戦後の世界情勢

1989年(平成元年)、ベルリンの壁の崩壊に象徴される東西冷戦の終結後、軍事費の重圧を逃れた先進各国は、次にくるものは科学技術を基盤とする産業の大競争時代であると予見し、科学技術の研究体制の大掛かりな再編成に乗り出した。特に目立ったのは、英国

における動きで、「われわれの潜在力の実現に向けて」と題する議会文書をもとに、いわゆる戦略研究、すなわち、長期的に見て有用な成果を挙げると期待される基礎的な研究を重視する政策がとられた。米国では、アルバート・ゴア副大統領の「国益における科学」

と題する文書をもとに、国益に関わる科学技術研究を国費でもって推進する政策が打ち出された。仏国や独国でも、科学技術政策を見直す動きが起こった。この時期における世界的な科学技術政策の地滑り的な変化はまことに目覚ましいものがあった。

この時期の世界的な潮流として目立ったのは、従来、国による大きな助成を必要とした原子力、宇宙などの集中的なメガサイエンスに加えて、情報、生命、環境を研究課題とし、理学、工学、農学、医学などの伝統的な科学分野を横断する広域的な研究の重要性が認識

されたことである。このような伝統的な科学分野の枠を超えた、科学における融合の流れは過去10年の間に大きく進行し、現在も進行し続けている。

脳科学は、1970年(昭和45年)ごろからそのような融合分野として成長してきた。1970年に会員数500で発足した米国の神経科学学会は、1990年(平成2年)には約2万人の会員を擁する大きな学会に成長した(2004年には3万5,000人)。1990年7月に米上院で「脳

の10年」(Decade of the Brain)の決議がなされ、当時のジョージ・ブッシュ大統領が署名した。「1990年代の10年間にわたり脳の研究を推進し、多くの困難な脳神経系の病気を駆逐するので、行政機関は協力せよ」というのがその趣旨であった。ロナルド・ニクソン

大統領時代の1971年(昭和46年)に始まる「がんの10年」と軌を一にするものである。

国内の状況

日本国内においても、脳科学の重要性は、科学技術政策の当事者にはよく認識されていた。1987年(昭和62年)8月にまとめられた科学技術会議の「脳・神経系科学技術の基本方策に関する意見」、続いて1994年(平成6年)6月30日に行われた航空・電子等技術審議会の第19号答申「脳・神経系機能解明促進のための基盤形成に関する総合的な研究開発の推進方策について」(諮問1993年1月29日)において脳科学研究推進の重要性が強調された。1988年(昭和63年)、当時の中曽根康弘総理大臣の主導で発足した国際的な研究助成組織「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム」でも、その主要なテーマに脳機能の基礎的研究が取り上げられた。

1995年(平成7年)11月、尾身幸次自由民主党議員らが中心となって議員立法によって提案された日本の「科学技術基本法」が全党の賛成を得て制定された。科学技術の重要性を謳ったものだが、この中で、5年ごとに国の科学技術基本計画を立てることを政府に義務づけたのは画期的であった。それにより、1996年(平成8年)7月2日に第1次科学技術基本計画が閣議決定されたが、その中で、科学技術関係経費を5年間で17兆円とする目標が明示され、現実のものとなった。

日本学術会議は、日本の学術政策を学者の立場から審議する210名の会員を擁する組織であり、直接政府に対して勧告や要望を行う重要な権限を与えられている。当時、理研の国際フロンティア研究システムにいた伊藤正男は、1994年(平成6年)から1997年(平成

9年)の3年間、日本学術会議会長を務め、時代の激しい動きの中にあった。日本学術会議では毎年、外国に派遣団を送り、国際交流に努めてきたが、1994年に伊藤は団長として訪れたロンドンで、英国における科学技術行政の激しい流れに目を見張った。派遣団の帰国後、学術会議の中で議論し、日本に高度な研究体制を早急に実現するよう政府に要望した。基礎研究に優れながらも応用研究に乏しい英国と、逆に応用研究に優れながら基礎研究に乏しい日本では事情が違った。しかし両者の中間に戦略研究を位置付けてこれを強化し、基礎研究と応用研究のバランスのとれた推進を狙うという戦略研究の意義についての日本学術会議での議論は、当時の政府の科学技術政策に少なからぬ影響を与えた。

日本学術会議ではさらに、大熊照雄会員を委員長として「脳とこころの問題」特別委員会を設置し、その報告書に基づいて、戦略研究の典型例として脳科学を取り上げ、特段の推進を図るよう政府に対し勧告を行った。

1996年4月の日本学術会議第123回総会で採択された政府に対する勧告「脳科学の推進について」を持って伊藤が首相官邸を訪れると、ロシア訪問中の橋本龍太郎総理大臣に代わって梶山静六官房長官が受け取り、「しっかり対応します」と言ってくれた。政府勧告は各省庁に送られ、10の省庁が参加すると手を上げたと聞いて、伊藤はこれなら成功すると意を強くした。

その後、科学技術庁研究開発局に、当時の間宮馨審議官の肝いりで「脳科学の推進に関する研究会」が設けられた。伊藤は委員長を務めたのだが、難航したのは、研究の進行に関する時間表(戦略タイムテーブル)を作ることであった。基礎的な研究においては、いつからいつまでにビルを建てたり、橋を架けたりするときのような工程表を作ることは難しい。しかし、国家戦略的に大きな予算を投入するとなれば、目に見える形で戦略性を示す必要がある。結局、20年間を5年ずつ4期に分け、各5年間における達成目標を決めた。

ただ、科学研究は大変なスピードで進んでいるし、予測しなかった発見が起こって、その

後の流れを変えてしまうことも少なくない。したがって、この表は常に見直して柔軟に修正

することを前提にしてまとめた。1996年8月に発表した研究会の報告書「脳科学の時代」

―脳科学推進計画の提言―は、20年間で2兆円を投入する破格の国家研究プロジェクトとしてして新聞報道され反響を呼んだ。こうして策定された研究計画には、「脳を知る」、「脳を守る」、「脳を創る」の3つの研究領域にわたって脳科学を推進する方策として、日本全体の脳関連の研究機関の活動を促進することと、その中核として大型の研究所を新設することが盛り込まれた。この研究所が結局、下記のようにそのための準備が進み、成功の要件を備えた理研に置かれ、脳センターになったのである。初めからそう決まっていたわけではないが、詰めていくと、結局、理研にしか置くところがないということになった。

また、1998年(平成10年)度、科学技術振興事業団の戦略的基礎研究推進事業に「脳を知る」、2年遅れて「脳を守る」、「脳を創る」の分野が設定され、年額約50億円の研究助成

が行われた(これらは、2002年度に終了したが、2004年度からは、科学技術振興機構により社会技術研究システムにおける新規研究「心身や言葉の健やかな発達と脳の成長」が発足した)。

また、1997年(平成9年)3月、文部省の学術審議会・特定研究領域推進分科会・バイオサイエンス部会報告「大学等における脳研究の推進について」が出され、それに基づいて、1998年、文部省科学研究費の特定領域研究として自由発想型の「総合脳」研究が発足した(「総合脳」は2002年度で終了したが、2004年度からは「統合脳」研究が新たに発足した)。これらの計画の実施については、科学技術会議ライフサイエンス部会に脳科学委員会が置かれ、全体的な問題に対処した。1997年、「脳に関する研究開発についての長期的な考え方」を発表し、上記の戦略タイムテーブルの設定を行った。科学技術振興調整費からは年間約10億円から25億円が脳研究に向けられ、その審査も同委員会に任された。2001年(平成13年)の省庁統合で同委員会は廃止され、文部科学省の審議会にその任務の一部が引き継がれている。

このような政府レベルでの進展と並行して、草の根的な活動をした「脳の世紀推進会議」についても言及しておく必要がある。これは米国の「脳の10年」が始まっても何も動かない、日本の現状にしびれを切らした当時の文部省の幾つかの特定研究班の代表者が中心になって呼びかけ、関心を持つ人が参加したものである。まったくの任意組織で、一般に向けて脳科学の重要性を訴え、成果を伝え、社会の脳科学への理解を求めるキャンペーンを行ったのだが、事務局長を務めた外山敬介京都府立医大教授の献身的な努力のおかげで、脳の世紀シンポジウムを毎年開催し、季刊のニュースを発行した。第1回の脳の世紀シンポジウムには、当時の細川護煕総理大臣のメッセージが寄せられ、作家の立花隆が特別講演を行った。上記の「脳科学の時代」報告書で謳った「脳を知る」、「脳を守る」「脳を創る」の3つのスローガンは、脳の世紀推進会議の集まりで議論しているうちにまとまったもので、脳の基礎的な研究の重要性と、その健康と情報の2つの面における未来社会への大きなインパクトをわかりやすく表現した秀逸なスローガンとして広く一般に知られるようになった。「脳の世紀」(Century ofthe Brain)シンポジウムは、以来10年以上にわたり毎年開かれ、毎回600人以上の聴衆を集めている。最近は、世界脳週間の行事も主催している。脳の世紀委員会は、2004年(平成16年)7月、NPOとして認められ、活動を継続することになった。

理研における準備

1977年(昭和52年)から1987年(昭和62年)の10年間にわたって展開した理研のライフサイエンス研究の中に、東大工学部の南雲仁一教授が主査を務める「思考機能を持つ知能機械の研究」プロジェクトが含まれ、当時、東大医学部教授であった伊藤は副主査を依頼された。研究は東京女子医大の桜井靖久教授と京大霊長類研究所の久保田競教授が実施した。これが理研の脳科学研究の始まりである。

1986年(昭和61年)10月、宮島龍興理事長時代に国際フロンティア研究システムが久保亮五をシステム長として創立され、生体ホメオスタシスとフロンティア・マテリアルの2研究グループが発足した。1988年(昭和63年)には「思考機能研究グループ」を発足させることになり、伊藤に計画立案が依頼された。

それで理研に初めて脳科学の3チームが置かれることになった。チームリーダーには、当時、NHK放送科学基礎研究所にいた田中啓治を「思考電流研究チーム」に誘い、「アルゴリズム研究チーム」には、当時、カリフォルニア大学アーバイン校にいたエドワード・ジョンズ教授を兼任で招いた。「思考ネットワーク研究チーム」は、伊藤自身がチームリーダーを務めることになり、東大を定年退官した後、小脳の記憶学習過程の研究を続けることになった。国際フロンティア研究システムの時代の、1992年(平成4年)には皇太子殿下の理研行啓、1995年(平成7年)には天皇陛下の理研行幸があり、いずれも脳の思考機能グループの研究室をご覧頂いた。

このように、1990年代の前半、理研に脳科学推進の機運が高まった。理研の理事会と国際フロンティア研究システム長などを交えた当時の理事懇談会に、長柄喜一郎副理事長を委員長とする「リサーチ・ストラテジー委員会」、通称アジェンダ委員会が置かれ、「今後、理研はいかなる研究分野に挑戦すべきか」など、理研の将来像を議論した中で、理研が本格的に脳科学に取り組む可能性が議論された。

思考機能グループの発足から3年を経過した1992年の中間評価で、研究課題や研究成果について高い評価を得るとともに、数項目の提言を受けた。当時、国際脳研究機構の総書記長をしていたスウェーデンのデビッド・オットソンが議長を務めたこの評価委員会は、小田稔理事長に対して「脳科学は今後21世紀に向けて大きく発展させなければならない分野である。脳科学は、広範な分野にまたがる総合科学であるが、幸いにも理研は類稀な総合科学研究所であり、これを背景にして、卓越した脳科学者である伊藤を中心にして拡充することを強く希望する」と強調した。

このような状況を踏まえて、小田理事長は、理研の所員有志とこの問題を議論するための「脳科学懇談会」を数度催した。この論議において、伊藤は脳科学は1つの大艦巨砲(大脳科学研究所)の建設ですむ問題ではなく、日本全体の研究機関を巻き込んで進めなければならないが、その一方、日本では1カ所に多数の研究者が集まって生じる「クリティカルマス効果」に乏しいので、思考機能研究グループに脳情報処理、ニューロン機能、発生・分化、先端技術開発を新たに加えた5研究グループのマスをまず作る構想を提案した。しかし、厳しい予算のシーリングの中で、単なる拡張のための予算の増額要求は困難であった。

そのような情勢下で長柄の努力もあって、当時の中島衛科学技術庁長官は、1993年(平成5年)1月29日に航空・電子等技術審議会(梅沢邦臣会長)に諮問し、上記の1994年(平成6年)の答申第19号「脳・神経系機能解明促進のための基盤形成に関する総合的な研究開発の推進方策について」が出された。

これを背景として理研は、1997年(平成9年)度概算要求に新規事業として脳センターの案を提出した。小田理事長は、「もし脳科学を理研が本格的に取り上げれば、理研の従来の性格にかなり大きな変化が起こるだろうが、それでよいか」と政府筋から問われたが、「時代の趨勢であり、それでよい」と答えたと語っていた。

こうして、国内外の大きな動きの中で、未来を展望した理研の強い希望に沿って、脳科学総合研究センターが実現することとなった。そのため、1995年(平成7年)から1996年(平成8年)にかけてフロンティア研究シ

ステムの中に、甘利俊一をディレクターとする「情報処理研究グループ」と、森憲作をディレクターとするニューロン機能研究グループ」を新設し、「思考機能研究グループ」と合わせて10チームの集団を作った。これを準備組織として、1997年(平成9年)にはさらに10チームを新設し、計20チームで「脳科学総合研究センター」が発足した。その後の6年間に研究室は40に増え、450名以上の研究員を擁するまでになった。

第2節 脳科学総合研究センターの体制

1997年(平成9年)10月1日の脳科学総合研究センターの開所に際しては、脳科学東研究棟は出来上がっていたが、中央研究棟はまだテニスコートの状態で、そこにテントを張って開所式場とした。思考機能研究グループの評価委員長を務めたスウェーデンのデビッド・オットソンが来賓として祝辞を述べた。

さらに、同年11月11日東京芝公園の東京プリンスホテルで開いた開所記念シンポジウムには仏国・パスツール研究所のジャンピエール・シャンジュー教授や英国・エジンバラ大学のリチャード・モリス教授らが記念講演を行った。伊藤は当時の有馬朗人理事長から、初代センター所長(センター所長の名称は1997年~2002年の間だけ用いられ、その後はセンター長と呼称することになった)の辞令を受けた。その後、2000年には開所3周年の記念シンポジウムを開催し、1999年に来所して大きな興味を示した英国のロード・センズベリー科学大臣から3周年の祝いのメッセージが寄せられた。その機会に脳科学の進歩を解説する冊子「脳科学が築く21世紀」を記念出版した。

脳センターは、国際性、学際性、人的流動性など、国際フロンティア研究システムの試みを下敷きにしているが、それに多くの要素をつけ加えてきた。次の諸点で、理研のためはもちろん、日本全体のためにも貴重な実験をしてきたといえるので、その主な点を紹介する。

契約雇用

脳センターを作るに当たっては、全員が年俸制の契約雇用ということになった。当時の総定員法の制約の下では、研究者の総数を拡大することは難しかったので、従来の意味の定員ではないと位置付けたのである。契約雇用とは、国際フロンティア研究システムのプログラムを時限的に実行するための期限を限定して、理研にきて研究してもらうという意味で、従来の定年制下の研究者とは違うと考えたのである。これはまた、国際的に優れた人材を機動的に集めることにもなる。

最初は1年間の契約を繰り返す方式で、それを5年までは繰り返すことができるが、それ以上続けることは法規上できなかった。

「それで人が集まるのかと危惧したが、フタを開けてみると優秀な人がきてくれて、時代の変化を感じた」と伊藤は当時を振り返る。

ちなみに、思考機能研究グループの3チームでは、8年間に約60名の研究員が参加したが、そのうち7名が大学教授、8名が助教授ないし講師になって活躍している。

脳センターでは、契約雇用の研究者を数百人という数に拡大して適用することに踏み切った。しかし、5年ごとに全員入れ替えていたのでは、研究所が成り立たないことから、チームリーダーは5年ごとに厳格な評価を

し、評価に耐える研究はさらに新たに5年間続けられる方式にした。研究員には厳格に5年の任期を適用したが、最近は内部評価をパスした約3分の1の人は、さらに5年間に限って続行できるようになった。任期制に関しては国際フロンティア研究システムが時代を先取りし、その後、人事院の方針や労働法の基準に反映され、規程が整備されていった。

脳センターの研究者の平均年齢は、創立以来33歳前後で一定しており、契約雇用制度が研究者の可動性を高めるのに有効なことを示している。最も創造性の高い時期にある30歳代のポスドクの研究者が数年間、全力で研究に没頭するために適した制度といえる。だが、40歳代から50歳代の研究者を獲得するためには、これが隘路になることが少なくない。この問題を解決するため、チームリーダーを対象に抜群の業績を上げた場合に限り、1年ごとの契約を5回繰り返すのではなくて、5年間まとめて契約する「長期在職権付研究員制度」が2004年(平成16年)度から発足した。

国際化

脳センターの開所に当たって、所員の少なくとも30%は外国人を採用するというのが目標であったが、実際には20~25%に止まっている。しかしそれでも、16カ国から100名近い人が参加しており、理研の中でも国際化が

一番進んだセンターとなっている。しかも、40名のチームリーダーのうち8名が外国人である。そのため、公用語は英語と日本語を併用し、事務文書は和文と英文の両方で作成するバイリンガル方式がとられている。センター内でのセミナーはほとんどすべて英語で行われている。脳センターの国際化に当たっては、外国人を特別扱いしないことが基本であるが、外国人の社会的、文化的な困難を軽減するため、推進部の中に国際関係セクションを設け、外国人3名のスタッフを置いている。

子弟の教育への支援にも配慮している。女性研究者の存在も国際化の1つの要件になると思われるが、現在3名の女性がチームリーダーを占めている。

1998年(平成10年)10月、米のマサチューセッツ工科大学(MIT)の利根川進教授のグループとの間に共同研究室を設けた(本章第4節参照)が、このことが米国モデルの研究制度を学ぶよい機会となり、相互に相手のリ

トリートに参加し合い、合同でシンポジウムを開催するなど、国外の研究界との間を太いパイプでつなぐ効果を持ち、国際化の大きな助けになった。カリフォルニア大学サンフランシスコ校との間でも、毎年リトリートに講師の相互派遣を続けている。その他、国外の研究機関との共同研究も頻繁に行われている。アジアの諸国、たとえば、中国・上海の神経科学研究所や、インド・ニューデリー郊外の国立脳科学センターやカラグプールのインド工科大学とも交流している。

学際的構成

脳センターでは、「脳を知る、守る、創る」のスローガンに対応して3つの研究領域を設け、生物学、医学、情報学各分野の研究者を同じようなウエートで集め、それらの間の学際的な相互作用に力を入れた。生物医学系と情報系の研究者が、これほどの規模で共存する例は世界を通じて稀で、脳センターのユニークな強さでもある。このことは、脳センターの創立を伝えた米科学誌「Science」の記事の中で、当時の米国立衛生研究所(NIH)の中の国立精神衛生研究所(MIMH)のスティーフ・ハイマン所長(後に脳科学アドバイザリー・カウンシルメンバー、現ハーバード大学副学長)が「これは普通ではないことであるから、注意深く見守る必要があると」とコメントしていた。また、スウェーデンのトーマス・エトロス科学大臣が非常に興味を持ち、来訪し、特に「脳を創る」領域の計画について説明を求めた。帰り際に「10年後にまた成果を見にくる」と伊藤に言ったのは印象的であった。

「脳を守る」研究領域と臨床医学、あるいは「脳を創る」研究領域と計算機学、情報工学との密接な関係のほか、脳科学が育児や教育に密接に関わる可能性は以前から意識されてきたが、その社会への影響の大きさと、扱われる問題の難しさから、創立時の脳センターの枠外に置かれた。しかし、近年、発達神経科学や小児心理学が目覚ましく進歩し、その一方では、社会の情報化が極度に進み、教育の現場で種々の困難が起こる状況から、脳科学からの有効な助言を求める社会の要請が強くなった。

経済協力開発機構(OECD)の教育改革委員会が「脳研究と教育科学の融合」を標榜する世界的な研究プロジェクトを提案し、2000年(平成12年)から第1期として理研を含む3カ所で国際シンポジウムを開いた。2003年(平成15年)からは第2期として「脳の読む力」、「脳の計算する力」、「生涯を通じての脳の学習機能」(理研が組織を担当)の3テーマで国際研究ネットワークを作り、研究を実施中である。

国内においては、文部科学省に「脳科学と教育」研究に関する検討会が設けられ、2002年(平成14年)に中間取りまとめを、2003年には検討会報告『「脳科学と教育」研究に関する推進方策について』を発表した。これに基づき、2004年(平成16年)度には科学技術振興機構の社会技術研究システムにおける新規研究「心身や言葉の健やかな発達と脳の成長」が発足した。脳センターでは、2002年度に既設の研究室の再編成と新たな研究室をもって「脳を育む」研究領域を新設した。基礎的な発達神経科学の分野では、人、特に小児の脳科学に及ぶ広い学際研究分野として、今後の発展が期待される。

そのほか、脳科学の進歩には研究技術の開発が重要とする観点から、先端技術開発センター(現在グループとして再編成)を置いた(後出)。

共通インフラ

最先端の生物学研究を進めるためには、個々の研究室を充実するだけでなく、その共通の必要性を満たすためのインフラ(基本的な設備)が大事になる。そのため、創立当初からリサーチリソースを設け、マウス10万匹をはじめとする動物飼育と大型機器の維持、運転の2つを任務とするサービス部門を置いた。初期には先端技術開発センターと呼び、研究技術の開発を目指す4研究室と組み合わせたが、脳センターが確立した段階で、研究室は先端技術開発グループとして独立した。現在のリサーチリソースセンターは、板倉智敏グループディレクターのもと、多数の研究室共通のプラットフォームとして有効に機能している。難度の高い研究技術の使用を助け、所内の共同研究を容易にする重要な役割を担っている。情報センターも重要なインフラで、主に雑誌等資料の管理とインターネットの維持管理を使命とし、インターネットへの攻撃に対する防御などにも有効に働いている。

マネジメント

脳センターのマネジメントはトップダウンで、センター長のリーダーシップを発揮させる運営を行っているが、センター長を補佐する形でグループディレクター全員を含む運営会議を設けている。脳センターは、年俸制による契約雇用、大幅な国際化、徹底した評価システムの採用など、これまでの理研にも大学にもない方式で運営するため、既存のプロトコルはどこにもなく、運営会議で1つひとつ議論して積み上げていかなければならない。開所以来、5年経って研究面のマニュアルができたが、これも流動的な状況の中で常に見直す必要がある。

脳センターにとって幸運だったのは、初期の運営会議のメンバーに人材を得て、その呼吸がよく合ったことである。それは伊藤センター所長をはじめ、甘利、田中、森、松本元、貫名信行、御子柴克彦、板倉の各グループディレクターに三木義郎推進部長を加えた9名で、少し遅れてヘンシュ貴雄が加わった。松本は惜しくも2003年(平成15年)3月9日に亡くなったが、ユニークな発想に満ちた異色の人材であった。

従来の大学の教授会では、研究室間の利害の衝突により、1人でも承服しない人がいればいつまでも決断できなくなることが少なからず起こったようであるが、脳センターの運営会議では、全体の利益を優先し、十分な議論をすることで建設的な結論に至るのが常であると言っても過言ではない。運営会議のメンバーはグループの利益代表者ではなく、センター全体のために積極的に計画し行動することが自然な形で定着した。マネジメントの実務を行う推進部も優秀である。創立時の運営会議と、抜群の行動力を持つ当時の三木推進部長との呼吸がぴったり合ったことが、脳センターの急速な確立を可能にした大きな要因であった。このようなマネジメントの体制は、2003年4月以降、甘利センター長が引き継ぎよく機能している。

アドバイザリー・カウンシル

センター長は運営会議に補佐されながら脳センターを運営するが、その運営について助言するアドバイザー・カウンシル(BSAC)が設けられている。脳センターは国際フロンティア研究システムと同様に、この制度を設立時から採用し、その後、設立された研究センターもこれにならってアドバイザリー・カウンシル制度を採用した。1997年(平成9年)からの第1期5年間は、「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム」の前事務局長を務めたスイスのミシェル・クエノを委員長に、19名に委員(うち9名は外国人)を委嘱した。このカウンシルは毎年、3日間の会合のため全委員が集まり、過去1年間に起こったことの報告を受け、所員のプレゼンテーションを聴き、研究室を訪問して、会議の終了までに報告をまとめるのが常であった。報告書には、不十分な事態の改善のための勧告が含まれ、勧告の実施が次回への宿題となった。脳センターが毎年勧告を真剣に受け止めて、勧告の実現に努力するのをみて、アドバイザリー・カウンシルの審議も真剣そのものであった。

ちなみに、毎年集まるのは大変だからと遠慮して会合を1年おきにするよう脳センター側から提案したところ、当分は毎年開くようカウンシル側から申し入れられた。カウンシルと脳センターの見事な連携作業によって、脳センターのマネジメントに世界的な観点が盛り込まれたことの意義は極めて大きい。

研究評価

脳センターでは、1期5年の終わりの年に、グループごとに3ないし4チームをまとめて評価を行ってきた。評価委員はグループ当たり12名で、うち8名は外国人を委嘱した。評価委員会は、グループが作成した詳細な報告書をあらかじめ読んで、和光における3日間の会合に臨み、各チームリーダーの発表を聴き、研究室を訪れ、3日目には報告書をまとめて残すのが慣例である。報告には、各チームの成果の評価、委員会が注意を引かれた種々の観察、改善すべきことの指摘が述べられる。報告書を受け取ったグループは、その後、3ヵ月以内に報告書に対する対応を書いて評価委員会のメンバーに送らねばならない。こうして行われた評価は厳正で、2年の猶予期間をもって終了したチームもある。2年後に再度評価するという保留のついた場合も幾つかある。

この評価は、ただ単に研究の内容を問うのではなく、評価を通して世界一流の研究者の考えに接し、研究路線の再検討を行うことができるのが本当のメリットであり、研究の方向を動的に設定していくための重要な仕組みになっている。

全体行事

脳科学に特化した40もの研究室を1カ所に集めるのは、いわゆるクリティカルマスを作り上げるためのものだが、同時に、センター全体としての総合効果を上げるいろいろな仕組みが重要である。

年に1回行うリトリートは、海や山に場所を求めて全員が泊りがけで研究発表と交流を行う場である。3日間にわたり口頭発表と300件ものポスター発表を行うので、センター内部の交流は大いに深まる。日常化したも

のでは、外部の講師を招いたセミナーが毎日のように開かれ、特に優れた研究者を月に1回招聘して講演してもらい、ラボを巡って討論してもらう制度もある。このほか、最近、グループごとにセンター内部の人々に研究室を1日公開するオープンラボラトリー行事を始めた。

毎年行うサマーコースは、約50名の受講生を国内外から集め、国際的な講師団により行う2週間のレクチャーコース、うち15名に2ヵ月間、実験室での生活をさせるインターンコースから成っている。毎年、魅力的なテーマを掲げ、世界の一流の研究者を多数招いて講師団を組織し、世界中から優秀な若手受講生が参加している。

リトリート、招待講演シリーズ、サマーコースの3つともヘンシュグループディレクターの発案と献身的な努力で始まり定着したものであるが、今やよく定着し、脳センターの国際的なステータスを上げる大きな要因にもなっている。

経済スパイ事件と知的所有権2001年(平成13年)5月、米法務省は当時の岡本卓チームリーダー(神経変性シグナル研究チーム)に対する刑事訴訟を起こした。

岡本が理研に赴任する前に勤めていたクリーブランド財団の研究所から遺伝子を無断で持ち出し、あるいは破壊したことが経済スパイ法に抵触するとして告発したものである。しかも、それが理研の利益を図るためとして、理研の関与を示唆する内容の訴状であった。

悪く発展すれば脳センターの存立を危うくしかねない大事件で、理研全体にも大変な迷惑がかかった出来事であった。

当時の小林俊一理事長は、外部の専門家に依頼して徹底した調査を行った、その結果は、理研の関与を明確に否定する内容であった。

これを受けて伊藤も所長として、米法務省に対し、この告発は理研の名誉を不当に傷つけるものであると抗議する声明をインターネット上で発表し、米科学アカデミーや英国王立協会の会長に送付した。2004年(平成16年)3月、米国から岡本引き渡しの請求があったが、理研とは関係のない、スパイの意図のない個人の行為であり、経済スパイ法の嫌疑で米に引き渡すことはできないとする東京高等裁判所の判断が示され、この事件は中断の形になっている。

この事件は、脳センターにとっていまだに忘れ得ぬ悪夢のような出来事であったが、当時の大河内真推進部長らの適切な対応により、センターは平衡を失わずに済んだ。外国人研究者や、夏季講習に参加する外国人講師

や受講生への影響が危惧されたが、それはまったく認められなかった。この事件は職員を雇用する際のチェック体制の強化と技術や材料の移転についての手続きの確立という重要な副産物をもたらした。知的所有権についての社会の理解が大きく変化していることに対応が遅れているわが国の現状に警鐘を鳴らす事件でもあった。また、これを契機に、研究材料やノウハウについての意識も高まった。

この事件を教訓として理研は、研究者などの採用時に、採用前の所属研究機関から研究材料などの持ち出しについて同意を得ることを証明する書面(MTA)の提出を義務付け、同種事件の再発を防止することとした。

研究倫理

脳科学が進歩すればするほど種々の倫理問題が生じてくる。動物を使用するに当たっては、良好な飼育条件を整え、動物に無用の苦痛を与えないこと、使用する動物の数を実験計画に必要最小限に止めることが鉄則であるが、理研では研究計画の審査を通じてこのことを徹底している。野生の動物を実験に用いることも制限される。人間の脳活動についての測定を行ったり、血液などの人体材料を研究に用いるときは、個人情報の漏洩のないよう、被験者に過重な負荷がかからぬよう十分に留意して計画を立て、倫理委員会の審査を受ける。

生命科学の他の分野と違って、脳科学の進歩は、心を読む、あるいは、心をコントロールすることを可能にするのではないかとの危惧を呼び起こす。現在では、複雑な情報を人工的に脳に入れたり、脳から取り出したりすることは不可能であるが、遠い将来においてもできないと断言することは難しい。そのような可能性は常に倫理問題として社会に提示し、脳科学が乱用、悪用されることを防止しなければならない。研究の当事者である科学者だけでは研究倫理の問題を解決することはできない。科学者がなすべきことは、研究の進歩により生じる倫理上の問題を社会に明示し、行政、政治とともにその解決に当たることである。

第3節 脳科学の展望

脳センターは20年時限で設立されており、4期20年の戦略タイムテーブルを掲げているが、決まった戦略で、決まった手法をもって時間表通りに研究すればよいというわけではない。未知に挑戦する科学研究では、新しい研究の戦略や手法を見いだすことも研究のうちである。しかも脳科学には、人の心に関わる困難な問題が含まれている。そのため、ある程度抽象的にならざるを得ないが、脳センターが展開すべき今後20年間の活動の目標について概観してみたい。

脳と心の問題

脳が働く仕組みについて、分子、細胞、システム、認知機能の各レベルで次々と新しい知識が加えられ、理解が深まっていく。今後、「脳を知る」研究は進歩し、多くの発見に恵まれるだろう。こうして得られる新しい知識は人類の財産となり、人々の知的な好奇心を満たし、人の人たる所以の理解を深めてくれる。そういう観点からいうと、「脳と心の問題」が「脳を知る」研究領域の最終的な課題である。

「脳と心の問題」の困難さは、一般の人々が主観的に捉える心を客観的な科学の対象にしようとするところにある。脳センターでは、ヒトだけでなく、広く動物界に共通な感覚・認知、運動、情動、記憶・学習、覚醒・睡眠という基本的な脳機能から出発し、サルなどの霊長類でもかなりの程度発達している認識、注意、決断、さらにヒトに特有の言語、論理思考、抽象などの脳機能のメカニズムへと、主観の問題を避けながら、客観的な対象と成し得る範囲で次第に心の中に科学の橋頭堡を築いていく基本方針を持っている。

哲学者が想定した理性などの心の成分やジクムント・フロイトが描いた心の中のイド、エゴ、スーパーエゴや、心理学者が想定した心の部品としての「メンタルモデル」は、心を客体視しようとする試みであり、脳科学はこれらに脳のメカニズムとしての実体を対応させる方向に進んできた。心の核心にある「自意識」という主観部分の周辺を次第に科学の領域に取り込んでいくと、いつか周辺が埋め尽くされて、脳科学が「自意識」に直面する時がくるというのが脳センターの基本的な理解である。

健康な未来社会

今まで原因がわからず、治療困難であった脳神経系の病気の原因がわかり出した。遺伝子の塩基の繰り返し、イオンチャネルの突然変異、異常タンパク質の蓄積による小胞体ストレスなど、何らかの生物過程の異常として明確に把握されるようになった。体の病気としての神経疾患から心の病としての精神疾患まで、脳科学の病因探索の努力が広がっている。近い将来、これらの病気に対する鋭敏な診断法と、有効な治療法が開発される可能性は、もう単なる夢ではなくなっている。しかし、病気の方も科学の進歩とイタチごっこのように変化を続け、「脳を守る」努力には終わりはないだろう。

気の早い話だが、アルツハイマー病が解決すれば、その後は自然老化、あるいは健康老化と呼ばれる身体の加齢現象の解明が重要な課題になるだろう。従来、言われてきたように、アルツハイマー病や脳卒中などの病気がない健康な場合でも、脳の細胞が毎日10万個も死んでいくという説には異論が出ている。

健康な人でも脳が100年間に3分の1の割合で委縮するのは事実だが、それは大型の神経細胞が委縮するためで、小さな神経細胞も数えれば総数に変化はないという。なぜそのような大型神経細胞の委縮が起こるのかがわかれば、抜本的な対策も立てられるかもしれない。さらには、現在120歳が限度とされる人間の寿命を変える可能性も出てくるかもしれない。

脳型コンピューターと人型ロボット

神経細胞のような働きを持つ素子(脳チップ)をシリコンLSIで実現し、これを詰め込んだ脳型デバイスが進歩すれば、学習能力をもつ大規模ニューラルネットワークを効率よくシミュレートすることができるようになり、ある範囲では脳のような機能を持たせることができるようになるだろう。最近、ロボットの姿勢、歩行や、物を取ったりするときの手の運動やその練習などはかなり精妙になってきたが、これは脳幹、脊髄、小脳の働きを再現している段階といえる。

その点は大きな進歩であるが、一方では、大脳基底核や大脳辺縁系、新皮質を含めた大脳機能の表す言語思考や直感のメカニズムにまではまだ及んでいない。このレベルでは実験的なアプローチが困難を極めるため、モデルの先行を期待しがちであるが、一方では、モデルを作るための手掛かりを実験から求める声も高い。

そういう相互依存が頂点に達するのが意識の問題である。もし脳のメカニズムが完全にわかれば、ロボットに意識を持たせることができるはずだし、ロボットに意識を持たせることができれば、脳のメカニズムの本質は解けたということになる。この2つのアプローチが収斂するところに「脳を創る」領域の最終目標がある。

脳型コンピューターや人型ロボットに至る道には、まだ多くの紆余曲折が予想されるが、理論と実験の密接な相互作用にこの分野の駆動力を求めた脳センターの方向は、依然として斬新なものである。この方向は、理論と実験の両者に理解をもつ研究者の養成を図りながら、時間をかけて追究しなければならない。

生涯にわたる学習

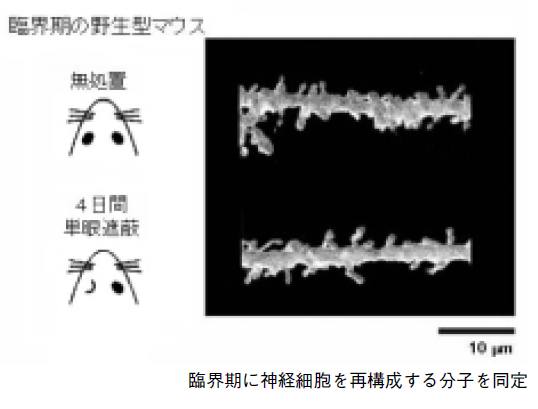

外国語を母国語として習得できるのは、12歳までを限度としていることはよく知られている。視覚をはじめ感覚系の発達にも、ある限られた期間に環境と相互作用することが必要であることがわかってきた。育児や教育に最適のカリキュラムを組むために脳の発達における臨界期の知識が求められているが、人間についての臨界期の研究はまだ緒についたばかりであり、多数の子どもの成長を長年にわたり追跡する縦断的研究の試みが今始まったところである。脳の発達が多くの要因によって障害されるのを防ぐことについての社会的要請は大きいが、これについても本格的な縦断的研究が始められようとしている。

進行する少子化社会においてこれらの社会的要請が高まる一方、高齢化社会に対応して、高齢者の脳機能を高め、学習能力を維持するための方策が求められている。高齢者は新しい状況に適応する能力は下がるが、物事を大局的に捉える能力はかえって上がることが心理テストにより示されている。脳機能に影響する種々の病気を克服し、さらに運動や食事などの生活習慣の改善によって高齢者の能力を高める可能性が探られている。もし仮に脳科学の進歩が得られないとすると、未来社会は厳しいものになるだろう。

脳科学の夢の技術

大きな科学上の発見が起こる前には、必ずといってよいほど何らかの技術革新が起こり、大きな技術革新の前には、必ず何らかの科学的な発見があるといわれる。脳科学の進歩には研究技術の進歩に依存する部分が非常

に大きい。

半世紀前に比べると、脳科学の技術は比較にならないほど進歩し多様化している。しかし、科学者にとっては、とてもできそうにないことを人に先駆けてやってのけるところに研究の醍醐味がある。一度なされた発見を、二度することはできない。新しい発見をするために、科学者は常に新しい技術を求めているが、必要を満たせないことの方が多いだろう。魅力的な仮説を手にしながら、それを実験的に検証するすべがなく、涙を呑む科学者も少なくないだろう。特に、脳の高次機能に挑む研究者は技術、方法の不備によって道を遮られがちである。そういう要請をよく考えて、脳科学に有効な技術の開発を促進することが大事なのだが、そのためにはそういうことを評価し、励ます空気がなければならない。

外国製の技術や装置を取り入れるだけに終始するようなことでは、すでに一歩遅れを取っていることになる。

脳センターの先端技術開発グループは、そういう意味で貴重な試みである。このような技術革新に力点を置く研究の重要さを示すものとして、宮脇敦史チームが開発した蛍光タンパクビーナスの遺伝子(後出)が多くのマテリアル・トランスファーの要請を受け、世界中の2,000以上の研究室で使われていることを挙げることができる。宮脇チームが日本近海に棲息する様々な刺胞動物からクローニングした純国産の新規蛍光タンパク質は、低価格で産業分野にも普及しつつある。

モデル研究所としての脳センター

1997年(平成9年)の創立以来、脳センターでは、日本の研究機関の制度にはなかった多くのことを大胆に試みてきた。学際化、国際化、契約雇用、若手の重視、リーダーシップのあるマネジメント、実質的なアドバイザリー・カウンシル、厳格な研究評価制度、共通インフラの充実、女性研究者の進出のどれをとっても、従来の日本の研究機関では実現が難しかったことである。最近、わが国の国立大学などにおける制度や研究環境の改善には目覚ましいものがあるが、脳センターは依然として今までになかった新しい日本型のモデルを模索し、提示し続けなければならない。

この挑戦には、不安材料がないわけではない。国際化はいささか限界に近づいた感があるし、脳センターは大学院制度をもたないために、優れたポスドクの獲得が制約される可能性もある。現在、脳科学総合研究センターをはじめ、理研の各所に大勢の大学院生が入っているが、博士号取得前の学生を広い視野をもって教育するシステムを持たないまま、ただ研究チームの一部に組み込んでしまうことが、長期的に見たときによいかどうかをよく検討する必要がある。脳科学の名のもとに国の内外から結集した多彩なディスプリンがそれぞれの特殊性を保ちながら、さらに統合の実をあげるには、そのための特段の工夫と努力が必要である。

理研の脳センターは、脳科学に特化した研究機関としては現在、世界最大の規模を誇っているが、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校の第2キャンパスには、1,000人規模の神経科学研究施設が建設されている。MITでも現在ある3つの脳関係の研究センターが1つに集まる計画が進行しており、これが2007年(平成19年)に実現すれば、500人規模の大センターになる。仏国でも、パリ郊外に脳画像の設備を集中した大センターが新設され、サルペトリエール病院の中に1,000人規模の神経科学研究所の新設計画が進んでいる。独国でもチュービンゲン大学にHertie臨床脳研究所が作られ、フランクフルトには理論脳科学研究所の計画が進んでいる。将来、理研の脳科学のユニークさをどこに見いだすかが重要になる。

ちなみに、新設計画が決まった沖縄科学技術大学院大学では、学生も先生も半数以上を外国から採用すること、物理、化学、計算機、生物の多くのディスプリンがそれぞれの特殊性を維持しながら複雑な生物のメカニズムを解明するために結集することなど、理研からみても、一段高いところに目標を設定している。研究機関のモデルもまた絶え間なく進化を続けている。

脳センター創立以来、各領域とも高い研究水準を発展させてきたが、その真価が問われるのはこれからであろう。脳を知る、脳を守る、脳を創る、脳を育む、先端技術開発の各領域の密接な相互作用から、革新的な発見、発明が花開き、さらにそこから次の世代の優秀な研究者が育っていくことが期待される。

第4節 脳科学総合研究センターにおける研究成果

脳センターは、1997年(平成9年)から2002年(平成14年)の5年間に約1,000編の英文論文を国際誌に発表しており、このうち100余編は、引用度が特段に高い雑誌に掲載された。5年間に発表した論文がもっとも高

頻度で引用されたのは、西道隆臣チームリーダーで合計800件を数えた。国内の新聞には、ほとんど毎月のように成果の発表を行ってきた。また、特許出願は当初の6年間で36件、そのうちライセンス化されたのは6件に止まっていたが、2003年(平成15年)には特許出願62件、ライセンス化37件と急増した。脳センターの研究水準については世界的にも国内的にも高い評価が定着しつつある。以下、2004年(平成16年)9月までに得られた主な研究成果を示す(研究の単位である研究チームは人数にして10名前後、研究ユニットは数名の大きさを持っている。研究ユニットの名は2004年度から使用されたもので、それ以前は上級研究員と呼ばれた)。

脳を知る研究領域

―脳の中で何が起こっているか

脳の各所で多数の神経細胞がシナプスで接続し合い、複雑な神経回路を作り、それが精妙で複雑な脳の働きを生み出す。脳センターの「脳を知る」研究領域では、近年格段の進歩を遂げた種々の細胞技術を用い、神経細胞のシナプスや樹状突起で起こる多彩な化学的過程やその背後で働く遺伝子過程の解明を行う一方、やはり近年急速に発達した脳活動の測定技術を用いて、サルやヒトの大脳が発揮する高次の脳機能のメカニズム解明を進めている。

このようにして、脳の中での出来事を分子、細胞、システム、認知機能の各レべルを通して分析し、新たな遺伝子、化学信号、細胞過程、神経回路結合、モジュール構造とその組織の原理など、脳の働くメカニズムに本質的な新要素を見いだす努力を重ねている。

神経回路メカニズム研究グループ(伊藤グループディレクター)では、動物の基本的な脳機能を生み出す神経回路について、シナプスにおける信号の伝達や脳のメモリー過程と目されるシナプス可塑性を動かす化学的な信号伝達過程(signal transduction)と、背後でそれらを操る遺伝子制御過程の解明を行っている。記憶学習機構研究チーム(伊藤チームリーダー)は、1982年(昭和57年)に伊藤らが初めて報告した、小脳の運動学習機能の基礎過程とされる「長期抑圧」の生起に関与する種々の分子を特定している(Neuron 1999年4月;J.Neurophysiol.2002年6月;PNAS 2004年1月)。

神経回路ダイナミクスチーム(トーマス・クヌッフェルチームリーダー)は、マウスの神経細胞に蛍光タンパクを組み込んだセンサーを発現させ、細胞内の水素イオン、塩素イオン、カルシウムイオン濃度、膜電位、さらに、活動により誘起される遺伝子発現を画像化した(NeuroReport 2004年9月)。

遠藤昌吾研究ユニットは、プルキンエ細胞に特異的に含まれるG-基質の分子構造を決定し(PNAS 1999年3月)、その遺伝子をはじめ、種々の遺伝子を欠損するマウスを作成した。

平林義雄研究ユニットは、内在性のセリン合成がプルキンエ細胞の形態形成と発達に必須であることを見いだした(PNAS 2000年10月、J.Biol.Chem. 2004年1月)。ニアル・マーフィ研究ユニットは、脳の中に内在するノシセプチンペプチドが快情動の基線レベルの調節に関わることを示した(Psychopharmacology2004年3、J.Neurochem.2004年4月)。

ニューロン機能研究グループ(森グループディレクター)は、機能分子研究チーム(森チームリーダー)、シナプス分子機構研究チーム(吉原良浩チームリーダー)、細胞神経生理研究チーム(狩野方伸チームリーダー)、神経回路発達チーム(ヘンシュチームリーダー)、細胞内情報研究チーム(矢野良治チームリーダー)からなり、嗅覚系をはじめとする脳各部の神経回路の解明を行ったが、狩野チームリーダーが1998年(平成10年)4月に新潟大学医学部教授に、2001年(平成13年)4月には森グループディレクターが東大医学

部教授として転出し、矢野チームも2002年(平成14年)に終了した。その後、ヘンシュがグループディレクターとなり、吉原チームとともに「脳を育む領域」に移り、新たに臨界期機構研究グループを編成した(後出)。

認知脳科学研究グループ(田中啓治グループディレクター)は、脳の最高次の機能を担う大脳の構造と機能の解明をサルとヒトについて行っている。脳皮質機能構造研究チーム(キャサリン・ロックランドチームリーダー)は、大脳皮質の表層で錐体細胞の尖頭突起と特定の入力線維終末が構成し、亜鉛を含むモジュール構造を構成することを見いだした(J.Neurosci.2003年2月、Cerebral Cortex2004年5月)。

脳統合機能研究チーム(谷藤学チームリーダー)は、サルの大脳下側頭葉で、中程度の複雑な図形特徴に反応する複数のコラムがそれぞれ異なる特徴を捉え、その組み合わせで物体像の知覚認識が行われることを示した(Nature Neurosci.2001年8月)。

認知機能表現研究チーム(田中啓治チームリーダー)は、人の1次視覚野のコラム構造を4テスラの機能的磁気共鳴装置fMRIを用いて世界で初めて示し(Neuron 2001年10月)、また、サル前頭葉の一部で、特定の目的に向かって特定の行動を行う前に活動し、目的から行動を決める働きをする神経細胞群を発見した(Science 2003年7月)。

脳機能ダイナミクス研究チーム(アンドレアス・イオアニデスチームリーダー)は、脳磁図(MEG)によって1,000分の1秒の時間解像度で活動の正確な位置を解像することに成功し(Neuroimage 2003年10月)、音楽を聴いた素人では脳の広い領域、特に運動野と小脳にも活動が起こることを示した(Neuroimage2004年4月)。

理研-MIT脳科学センター(利根川センター長)は、MITに設置され、遺伝子レベルから大脳前頭葉機能に至るまでの広い領域をカバーしている。条件的遺伝子操作研究チーム(利根川チームリーダー)が、遺伝子操作の

手法を用いて、海馬の神経回路の認知記憶における役割の特定に成功した。

シナプス形成過程研究チーム(グオソン・リュウチームリーダー)は、樹状突起における入力信号の処理を、興奮性シナプス可塑性研究チーム(林康紀チームリーダー)は、AMPA型グルタミン酸受容体成分の樹状突起

における輸送の仕組みを解明し、樹状突起機能制御研究チーム(モーガン・シェングチームリーダー)は、シナプス領域における化学信号伝達に関わるタンパク分子を特定した。

強化情動機能研究チーム(マット・ウィルソンチームリーダー)は、ラットのレム睡眠の間に、海馬の細胞が覚醒時に体験した行動をリハーサルすること、注意制御神経機構研究チーム(アール・ミラーチームリーダー)は、サルの前頭葉の神経細胞が動物の形などを分類する働きを持つことを見いだした。

脳を守る研究領域

―脳神経病はどうして起こるか

病因の解明は治療法の開発につながる一方、正常な脳神経系が働くメカニズムの解明につながることが少なくない。「脳を守る」領域は、脳を知る意味でも、脳科学の主要な方法論の1つである。センターの創立以来の

5年間、この研究領域は華々しい成果を上げた。

病因遺伝子研究グループ(貫名グループディレクター)は、種々の神経変性症やてんかんの原因解明を進め、多様な神経病の病因がタンパク質の代謝の異常、そのための小胞体のストレスという共通の原因によって起こるとの認識が深まった。構造神経病理研究チーム(貫名チームリーダー)は、ハンチントン病や遺伝性脊髄小脳失調症など遺伝子のCAGの繰り返しが伸長して起こるCAGリピート病では、それから翻訳された伸びたポリグルタミンが特殊な構造をとり、原因遺伝子産物が正常に折りたたまれず、非繊維型の凝集体を形成し、毒性をもつことを明らかにした。また、2糖であるトレハロースを用いた神経変性疾患の新しい発症抑制法を開発した( N a t u r eMedicine 2004年2月)。

運動系神経変性研究チーム(高橋良輔チームリーダー)は、家族性パーキンソン病の病因として、パエル受容体の蓄積による小胞体ストレスの発生機序を明らかにした(Cell 2001年6月)。また、さまざまな神経変性疾患に関与するとみられる新たな細胞死誘導因子として、Omi/HtrA2を発見し(Mol.Cell 2001年9月)、筋萎縮性側索硬化症(ALS:amyotrophic lateral sclerosis)の進行に関わる細胞死実行因子を世界に先駆けて同定した(EMBO J.2003年12月)。

神経遺伝研究チーム(山川和弘チームリーダー)は、ある種のてんかん患者で発生するナトリウムチャネル遺伝子の変異を同定し(PNAS 2001年5月、J.Neurosci.2004年3月)、別種のてんかんの原因遺伝子が細胞死

過程に関わる新規タンパクをコードすることも明らかにした(Nature Genetics 2004年8月)。ダウン症の発症に関わる遺伝子の候補としてダウン症神経接着因子DSCAMを解析し(J.Neurosci.Res.2001年11月)、ダウ

ン症モデルマウスで染色体異常を再現した(Human Mol. Genetics 2004年5月)。元山純研究ユニットは、マウスを使用して、神経管の発達と成体の脳の両方におけるソニックヘッジホッグ(SHH)カスケードの役割を示した(Develop.Biology 2002年11月、同2003年7月)。

老化・精神疾患研究グループ(加藤忠史グループディレクター)は、アルツハイマー病と精神疾患の病因の解明を化学的なシグナル伝達と遺伝子制御の観点から進めた。神経蛋白制御研究チーム(西道チームリーダー)は、アルツハイマー病の脳に多数現れる老人斑の主成分であるAベータタンパクを分解する酵素ネプリライシンを同定した( N a t u r eMedicine 2000年2月、Science 2001年5月)。さらに、アルツハイマーの動物モデルの作成とその解析を行い、ネプリライシンの遺伝子導入によってAベータタンパクを減少させることに成功した(J.Neurosci.2004年1月)。

アルツハイマー病研究チーム(高島明彦チームリーダー)は、アルツハイマー病において神経細胞内に過剰にリン酸化されたタウタンパクが蓄積してできるNeurofibriller tangle(NFT)に着目し、その作用を遺伝子改変マウスで調べた。

分子精神科学研究チーム(吉川武男チームリーダー)は、モデルマウス(Genome Res.2002年3 月) およびヒト( Am. J. Med.Genet. 2004年2月)でのリンケージ解析により、ヒト統合失調症では染色体上の14カ所に

候補領域を見いだした。また、統合失調症の中に斜視を示す一群を分離し、遺伝子の変異との関連を明らかにした( Human Mol.Genetics 2004年3月)。

精神疾患動態研究チーム(加藤チームリーダー)は、一卵性双生児で躁鬱病の発症にかかわる遺伝子の特定を

試み、その候補を特定した(Nature Genetics2003年8月)。同チームの笠原和起研究員は、ピロロキノリンキノン(PQQ)がビタミンの一種である可能性を見いだした(Nature2003年4月)。

神経分化修復機構研究グループ(岡本仁グループディレクター)は、病気に侵され、あるいは物理的に損傷した神経組織を修復する方法を開拓することを目標として、そのために必要な基礎的な知識を開拓してきた。細胞修復機構研究チーム(三浦正幸チームリーダー、2003年3月まで)は、通常とは別の経路によって細胞死を起こす細胞内過程を捉え(Nature Cell Biology 2002年9月)、また、小胞体ストレスシグナルを可視化できるモデルマウスの開発に成功した(Nature Medicine2004年1月)。

発生遺伝子制御研究チーム(岡本仁チームリーダー)は、ゼブラフィッシュを用いて、脳の発達を調節する遺伝子群を系統的に同定している。運動神経細胞のみで緑色蛍光タンパク(GFP)を発現するトランス遺伝子ゼブラフィッシュを作製し(J.Neurosci.2000年1月)、このゲノムにランダムな突然変異を導入して運動神経細胞の分化や軸索の伸展、後脳の形態形成に異常を持つ突然変異体を多数単離することに成功した。胚に紫外線を局所照射することで、任意の遺伝子を発現できる技術caged mRNAも開発した(Nature Genetics 2001年8月)。

神経成長機構研究チーム(上口裕之チームリーダー)は、発生過程の脳神経系において、成長円錐と呼ばれる軸索突起先端部がその周囲環境に存在するガイダンス分子を認識し、軸索突起を標的へと誘導する仕組みを明らかにした(J.Neurosci.2001年12月、J.CellBiology 2003年12月)。

脳のメカニズムに実験的に迫る「脳を知る」研究の成果をもとに、脳の高度な働きを人工的に再現することを試みるとともに、実験的に未知の脳のメカニズムに理論の力によって迫り、構成的なモデルによって実験研究を先導するのが「脳を創る」研究領域の狙いである。

脳型情報システム研究グループ(甘利グループディレクター)は、脳型コンピューターの数理モデル、大脳視覚野の計算論モデル、情報処理装置、あるいは知覚認識装置としての脳の大局的なモデルなどの構成などを行った。脳数理研究チーム(甘利チームリーダー)は、脳型コンピューティングの数理的原理、すなわち、並列および動的演算の能力、学習・自己組織化の特性、神経回路網におけるさまざまな形のダイナミクスを解明する一方、情報科学の分野における特異な幾何学的枠組みとして、情報幾何学を開拓した(Neural Computation,1998年2月)。案出したユニークな「高次交換作用の直交分解法」を遺伝子データの解析へ適用する一方、動物実験と計算機シミュレーションを組み合わせる手法により脳の報酬予測のメカニズムを明らかにした(Neuron 2004年1月)。

視覚神経回路モデル研究チーム(田中繁チームリーダー)は、大脳皮質の機能分野が分化し形成される過程についての脳回路網の数理モデルを提案し(Cerebral Cortex 2004年4月)、光計測法を使ってネコの視覚野について裏付け実験を行った。さらに、情報理論とトポロジー論を援用しながら、大脳皮質ネットワークの特徴的な性質を分析した(NeuroReport 1999年8月)。

脳信号処理研究チーム(アンジェイ・チホッキチームリーダー)は、脳波計、断層電磁図、脳波筋電図によって得られる波状の脳信号と、機能的磁気共鳴画像や光計測による時空的画像信号を処理する先端技術を開発し、脳の情報処理モデルを構成した(Neurocomputing 1999年2月)。

認知動力学研究チーム(ケイス・ファン・レーヴェンチームリーダー)は、視覚認知とそれに関連する記憶に関する大脳のメカニズムの計算論モデルを作り、心理実験による検証を行った(Chaos 2003年9月、Europhysics Letters2004年7月)。

知能アーキテクチャ研究グループ(甘利グループディレクター)は、人の言語、文脈依存型認知、動的に変化する外界の認識を実現するシステム構造(アーキテクチャー)の解明を目指して、種々の試行を行い、脳の高次機能を人型ロボットに再現するために欠かせない知識を集積した。言語知能システム研究チーム(菅野道夫チームリーダー)は、人間の脳におけるような言語によるコンピューティングの実現を試みた。

創発知能ダイナミクス研究チーム(山口陽子チームリーダー)は、新規な環境で生成される文脈情報が海馬神経活動の同期リズムとして創発的に統合されるとの仮説を提案し、この文脈依存型認識過程を大脳皮質・海馬の計算論モデルを作って試行し、仮説立証のため、神経生理実験のデータを統計的に分析した。

さらに、文脈依存型認知を行う際に人間の脳がどのように活動するかを測定・分析した。

これまでラットで見られた遅いリズム活動は、リアルタイムで即時的に情報を統合して文脈情報の提供を可能にすると結論され、また、このような脳のダイナミクスが人間でも存在する可能性が示唆されたJ.Neurophysiol.2002年6月、NeuroReport 2004年6月)。これらの知見は今後、情報を創る知能システムの設計原理として有効であると期待される。

動的認知行動研究チーム(谷淳チームリーダー)は、人間および動物が動的に変化する外界について学び、認識する際の原理的認知メカニズムをロボットに再現した。

脳型デバイス・ブレインウェイ研究グループ(松本グループディレクター)は、脳を工学的にモデル化することにより、脳の設計原理を理解することを目指したが、2003年に松本の病気による死去のため、2005年4月をもって終了することとなった。脳創成表現研究チーム(松本チームリーダー)では、脳に習って自己学習をするヘリコプターの自動操縦装置を作製し(一部は特許として公開)、そのような学習が脳でどのように表現されているかを調べるため、一連の生物実験を行った。

脳創成デバイス研究チーム(市川道教チームリーダー)は、神経回路の学習に相当する機能をデジタル的に実現する技術の開発に取り組み、約1万個の神経細胞に相当する素子を組み込んだ脳型チップや、これを組み込んだ自己学習する自動車の制御装置、ヘリコプターの自動操縦装置のモデルを作成した(J.Integrative Neurosci.2004年7月)。また、脳切片上を興奮が伝わる様子を高速で可視化する画像装置を作り、理研ベンチャーを起業しており、この装置は国内外の約60の研究機関で脳研究・心臓研究などに用いられている。

脳を育む研究領域

―脳はどのように成長するのか

第1期には「脳を知る」領域にあったヘンシュグループと、「脳を守る」領域にあった御子柴グループを移し、これに新規の2グループを加えて「脳を育む」領域が2003年度発足した。

発生発達研究グループ(御子柴グループディレクター)は、脳の発達の仕組みを解明してきた。発生神経生物研究チーム(御子柴チームリーダー)は、IP3受容体から出されるCa2+が初期の背腹軸形成に大切な役割を果

たすことを明らかにし、また、胎児の初期成長過程で、神経管と神経堤細胞の形成の発生に関わる遺伝子Zicを同定した。比較神経発生研究チーム(有賀純チームリーダー)は、Zicなどの神経組織の発生分化過程を調節する遺伝子群の構造・機能・発現を複数のモデル生物系で比較解析した。

分子神経形成研究チーム(古市貞一チームリーダー)は、生後のマウスの小脳のニューロンや神経回路、組織形態などの形成と、その成長をコントロールする「遺伝子の青写真」を解読することを目指した。発達時に現れる2,000ほどの特異的遺伝子を解析し、「小脳形成遺伝子発現データベース」を作成した。

近藤隆研究ユニットは、脳の中で正確な機能構造を構築するために必要な複雑なパターニング(神経細胞それぞれの正確な位置が定まるまでの過程)が、多くの遺伝子や転写調節領域の間で混乱なく正確な遺伝子の転写調節が行われる仕組みを調べた。武藤悦子研究ユニットは、神経細胞内の微小管を、蛍光分光法と1分子イメージングを組み合わせて観察し、微小管の信号伝達において役割を果たすと思われる長距離協同性、ATP依存、異方性、記憶などの状態変化を見いだした。

臨界期機構研究グループ(ヘンシュグループディレクター)は、外界との相互作用を通じて発達成長する過程で脳が示す臨界期に注目し、種々の脳機能についてその生起を明らかにし、メカニズムを解明することを目指している(Annu. Rev. Neurosci. 2004年7月)。

神経回路発達研究チーム(ヘンシュチームリーダー)は、マウスにおける左右眼の競合による活動依存性の可塑性の臨界期について研究し、大脳視覚の抑制性結合が重要な役割を果たすことを見いだした(Nature 2000年3月、Science 2004年3月)。また、レム睡眠やノンレム睡眠に際して脳内で発起したリズムは、視覚入力とは別の重要な大脳皮質入力であるとの観点から、睡眠状態の出現を可塑性の臨界期と関連づけた(Nature Neurosci. 2003年6月)。

シナプス分子機構研究チーム(吉原良浩チームリーダー)は、嗅覚神経系の発達過程・機能発現のメカニズムをマウス及びゼブラフィッシュを用いて解析した(Science 1999年10月)。経シナプス性神経回路可視化法(WGAトランスジーン法)を開発し、これを用いて嗅上皮から嗅球へ、さらに嗅皮質へと至る嗅覚神経回路を可視化した(Neuron 1999年1月)。また、嗅覚神経系の様々な細胞にそれぞれ特異的に発現する細胞認識・接着分子群を同定した(Mol. Cell Neurosci. 2001年10月)。

発声行動機構研究チーム(ニール・ヘスラーチームリーダー)は、鳴き鳥が複雑な発声行動を学習する際に働く神経回路や生理学的メカニズムの一端を明らかにした。

高次脳機能発達研究グループ(田中啓治グループディレクター)は、2004年(平成16年)度に新設され、ヒトをはじめとする集団行動や社会性・社会構造の特性を決定する神経基盤の解明に挑む。象徴概念発達研究チーム(入來篤史チームリーダー)と生物言語研究チーム(岡ノ谷一夫チームリーダー)が2004年度に発足した。

学習機能研究グループ(ヘンシュグループディレクター)では、2004年(平成16年)に発足した言語発達研究チーム(馬塚れい子チームリーダー)をはじめとして、人の高度の学習機能のメカニズム解明を目指す研究チームを組織する計画である。

先端技術開発領域

―脳科学のための研究技術とは

先端技術開発グループは、脳科学の研究技術における革新に向けて特化した組織で、現在、1グループ編成である。

先端技術開発グループ(宮脇グループディレクター)には、細胞技術に関わる4チームとニューロインフォマティクスのための1チームが置かれている。神経構築技術開発チーム(端川勉チームリーダー)は、研究用に特別に設計した抗体を作り、細胞粘着分子、信号伝達分子、タンパク質受容体など、シナプスの構成要素を選別して分析した(J. Comp.Neurol. 2004年8月)。

行動遺伝学技術開発チーム(糸原重美チームリーダー)は、遺伝子操作の手法を用いて大脳皮質の興奮性ニューロンのNMDA受容体が体性感覚野のバレル構造の形成に必須であることを証明し(Nature 2000年8月)、また、軸索誘導因子netrin群の新しいメンバーとして膜結合型netrin-G亜群を同定した(J.Neurosci.2000年9月)。アストログリアが分泌するS100Bが海馬CA1シナプスの長期増強現象および海馬依存的学習機構に抑制的に働くことも明らかにした(PNAS 2002年3月)。

細胞培養技術開発チーム(小川正晴チームリーダー)は、発生過程にある大脳組織のスライス培養法を開発し、皮質ニューロンが神経上皮細胞から誕生し、放射移動する動的な様子を初めて明示した(Neuron 2001年9月)。

また、皮質ニューロンの移動(J. Neurosci.2003年10月)、皮質ニューロンならびに種々の神経核ニューロンの空間配列(PNAS, 2001年5月、J. Neurosci. 2002年5月)、大脳皮質表層(2-4層)のニューロンの誕生と分化(Genes & Dev. 2002年7月)を制御する化学過程を明らかにした。

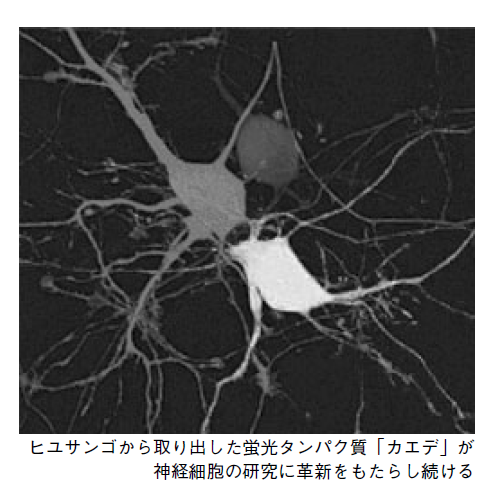

細胞機能探索技術開発チーム(宮脇チームリーダー)は、GFP技術にFRET(蛍光のエネルギー移動)や円順列変異の技術を組み合わせて、カメレオンやペリカムなどのカルシウム指示薬を開発し、神経細胞内の局所部位

でのカルシウム動態を解析した。また、世界で一番明るいGFP変異体Venusを作製した(Nat. Biotechnol. 2001年1月)。日本近海に棲息する様々な刺胞動物から、数多くの新規蛍光タンパク質の遺伝子をクローニングした。

ヒユサンゴから取り出したkaedeは、紫(外)光によって緑から赤へ色が変わる蛍光タンパク質として、細胞をラベルする技術を一新した(PNAS 2002年10月)。グリア細胞の接着によって神経細胞のシナプス成熟が促進される現象に注目し、その分子機序を解明した(Neuron 2004年2月)。

ニューロインフォマティクス技術開発チーム(臼井支朗チームリーダー)は、脳科学が急速かつ多面的に生みだし続ける脳に関する情報を統合し、その共有を可能とする「ニューロインフォマティクス」の一環として、視覚系の第1段階の情報に焦点を合わせて、ニューロインフォマティクスプラットフォームを構築し、運用中である。